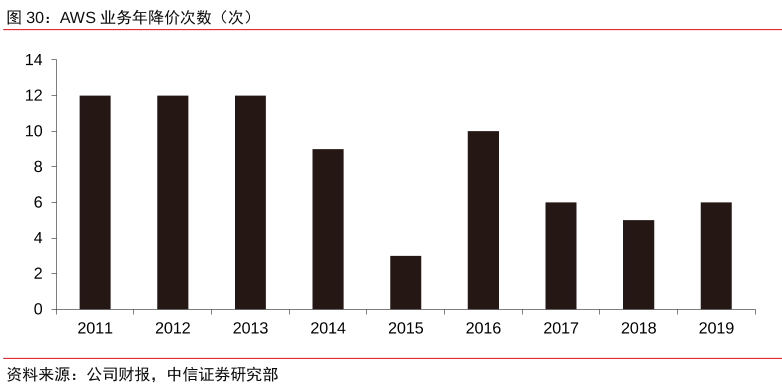

亞馬遜 AWS 降價 82 次,云計算行業價格戰愈演愈烈

云計算,一個聽起來頗為高端的產業,在疫情的影響下,卻出現了價格戰這樣的爭議現象。這讓人聯想到電商領域的百億補貼大戰,云計算的價格戰也已經持續了數年。這種盈利與市場占有率之間的矛盾選擇,成為了眾人關注的焦點。

云計算價格戰現狀

云計算的價格競爭歷史悠久。眾多云服務提供商仿佛陷入了一場激烈的混戰,紛紛降低價格以爭奪市場份額。新興的云服務商為了進入市場,甚至以極低的價格吸引客戶。現實中,一些云服務套餐的價格低得幾乎無利潤可言。這種低價策略雖然短期內能增加用戶數量,但從長遠來看,對于擁有大量資產的云服務商來說,可能是在做虧本的生意。這就像是一場賭博,大家都急于搶占先機,卻忽視了成本是否能夠收回。

這種價格戰往往缺乏理性。許多公司在未考慮自身盈利狀況和成本回收周期的情況下,盲目進行降價。這種行為不僅可能讓公司資金鏈緊張,還可能擾亂整個云服務市場秩序。以一些小型云服務商為例,在經歷多輪價格戰之后,他們往往難以維持服務,甚至可能走向倒閉。

降價背后的無奈

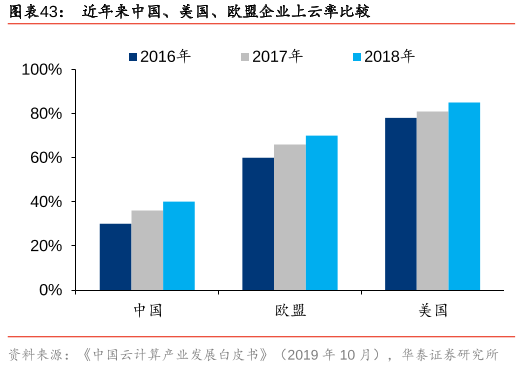

云服務商常常不得不降價,這種情況往往出于無奈。盡管云服務在中國市場有著廣闊的發展空間,但市場尚在初期開發階段。在這樣一個新興領域,用戶對價格尤為敏感。特別是中小微企業,若云計算費用過高,他們根本不會考慮使用。從成本角度考量,云服務商在軟件開發上投入頗多,若用戶數量不足,便無法分攤這些成本。因此,他們只能通過降低單價來吸引更多用戶。

越是以國內某些云計算服務提供商為例,他們承受著資金壓力,又急切地想要拓展市場,因此不得不降低價格。他們寄希望于用戶數量的增長,從而改善整體的經濟效益。然而,實際結果往往并不理想,很多時候甚至會出現銷售越多,虧損越大的情況。這樣的狀況使得云服務商在降價的道路上步履維艱,小心翼翼。

規模經濟與降價的關系

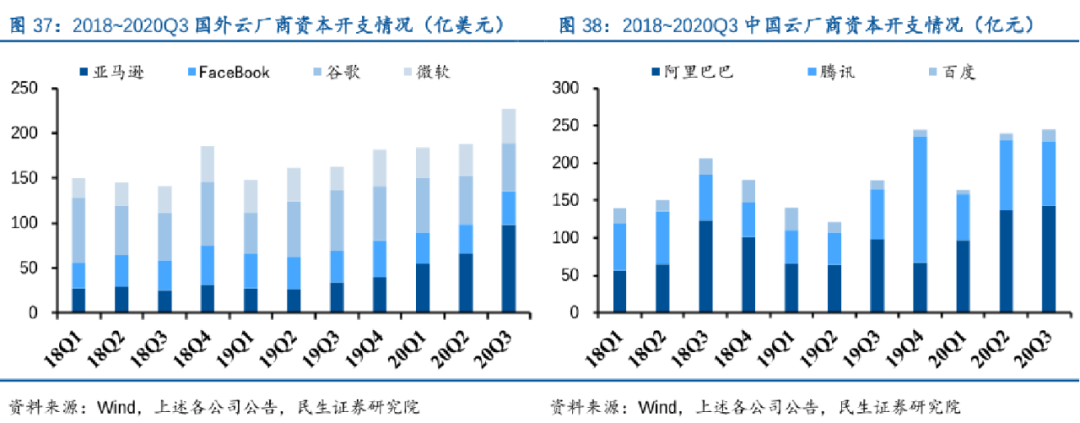

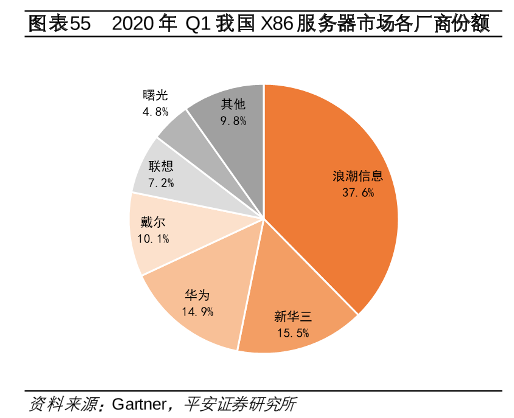

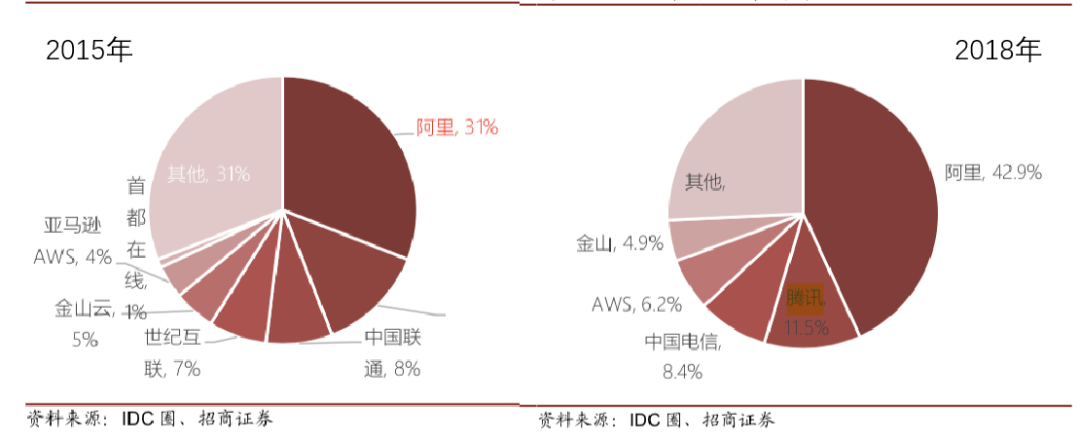

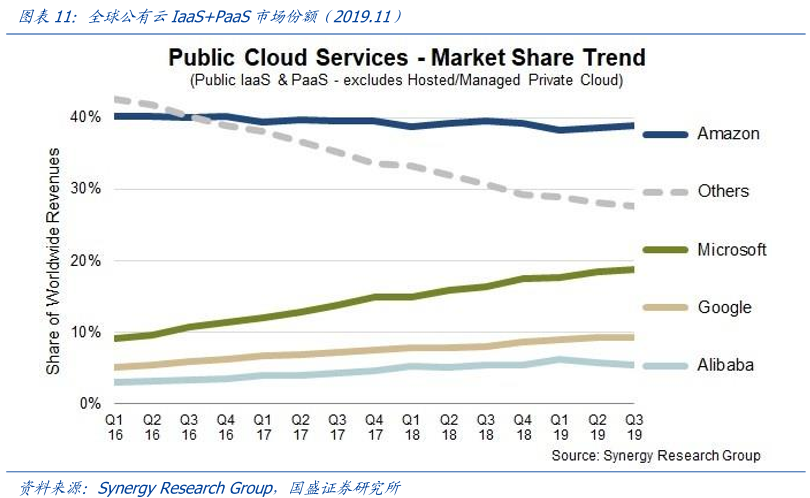

云服務市場正呈現出份額集中的趨勢。頭部企業,如阿里云,隨著市場份額的擴大,規模經濟效應日益顯著。隨著服務用戶數量的增加,它們可以將技術設施等成本分攤給更多用戶,從而降低成本支出。在這種背景下,它們擁有更多的資金用于降價。

降價措施能吸引更多用戶,這有助于加強市場地位,形成正向循環。以某云服務商為例,它起初占據了20%的市場份額。經過一輪降價,用戶數量上升,成本也隨之下降。這樣的優勢使得該服務商能夠繼續降價,進而吸引其他云服務商的用戶。這樣一來,其市場份額有望提升至30%。

價格是否是吸引用戶的唯一因素

實際上,價格并不是用戶挑選云服務商的唯一考量。尤其是對大企業而言,他們更看重云服務的穩定性和安全性。比如,金融企業存儲的數據往往是關鍵信息,一旦云服務在安全方面未能達標,即便價格再低,他們也不會考慮。

不少企業用戶已經擁有自家的硬件設施,若云計算不能提供獨特的服務或增值服務,他們便不會輕易考慮更換。因此,僅憑價格戰來吸引客戶只能是一時的策略。云服務提供商必須從更多層面增強自身的競爭力。

增值服務是差異化競爭的關鍵

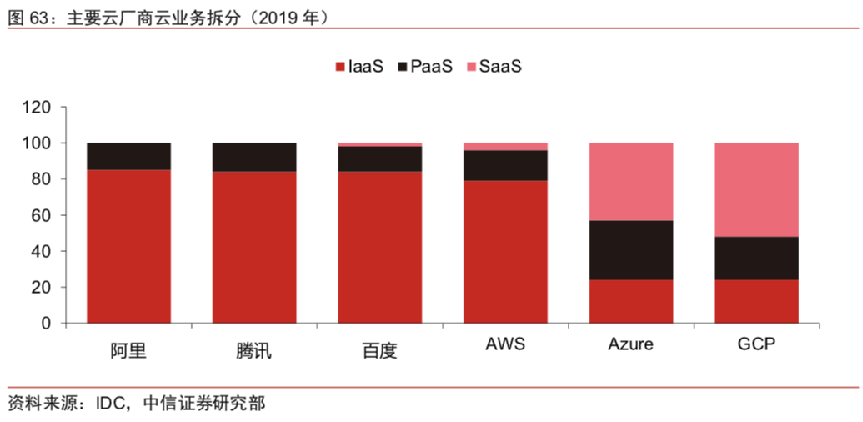

云服務商的競爭特色,很大程度上源于增值服務。以阿里云為例,它在降低價格的同時,通過提供網絡虛擬化、數據庫等增值服務或產品來提升收入。不少云服務商還能根據不同行業用戶的需求,推出專屬的定制服務。例如,為醫療行業提供符合數據存儲規范的云服務,為教育行業提供軟硬件結合的在線教學云服務。

增值服務可以滿足用戶各式各樣的需求。然而,如果云服務提供商僅僅局限于基礎設施即服務(IAAS)層面的價格戰,那么在未來的市場競爭中,他們很難脫穎而出。

未來競爭的方向展望

未來,云服務的競爭將呈現多元化特點。這不再僅僅是價格或存儲能力的較量。舉例來說,當云服務與傳統行業融合時,服務商必須深入洞察行業需求,并給出全面的解決方案。以制造業為例,服務商需提供涵蓋從數據存儲到生產管理的云服務套餐,以滿足制造流程的各項需求。

在此我想請教各位讀者,對于云計算來說,如何在價格與增值服務之間達到一個合理的平衡點?期待大家在評論區展開討論。若您覺得這篇文章對您有所啟發,不妨點個贊或分享一下。

作者:小藍

鏈接:http://m.huanchou.cn/content/4088.html

本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。