2022年中國航天超級大年:神舟飛天、夸父追日、成都造閃耀宇宙探索之旅

如今,我國航天事業成就顯著,中電十所在此過程中發揮了重要作用,其貢獻值得我們細致研究。通過他們,我們能感受到中國航天事業不斷前行的堅定步伐。

中電十所全情投入超級大年

今年航天領域喜事連連,中電十所投入了全部精力。這家單位坐落在成都,在多個航天重大工程中都能看到它的身影。以天和、問天、夢天三艙為例,其中的許多設備和系統都出自中電十所之手。這些成就背后,是眾多科研人員辛勤研究的結晶。正是無數像中電十所這樣的團隊,默默堅持,才有了我國航天事業的輝煌成果。面對眾多航天項目嚴格的規劃和繁雜的要求,中電十所始終圓滿完成了任務。

在很多項目中,它扮演著不容小覷的角色,其重要性在多個設備系統和環節中顯現。無論是硬件設備還是軟件處理,中電十所的貢獻對整個工程而言,就如同基石一般重要。

空間站載荷科學實驗柜

空間站上的科學實驗柜現在極其重要。它就像太空中的一個多功能實驗室。以前,載荷的功能很單一,比如十年前的氣象衛星,只能執行氣象相關的任務,與導航通信等無關。而現在,情況完全不同。中國空間站中最大的載荷來自成都,這既是突破也是榮耀,也是我國航天技術進步的一個縮影。這不僅展示了成都航天領域的實力,更彰顯了我國航天技術實現了質的飛躍。

這些變化源于團隊和技術的持續創新。從最初的單個功能發展到如今的全面強大,這背后凝聚了眾多專家的辛勤努力,是眾多實驗數據與深入研究的結晶。

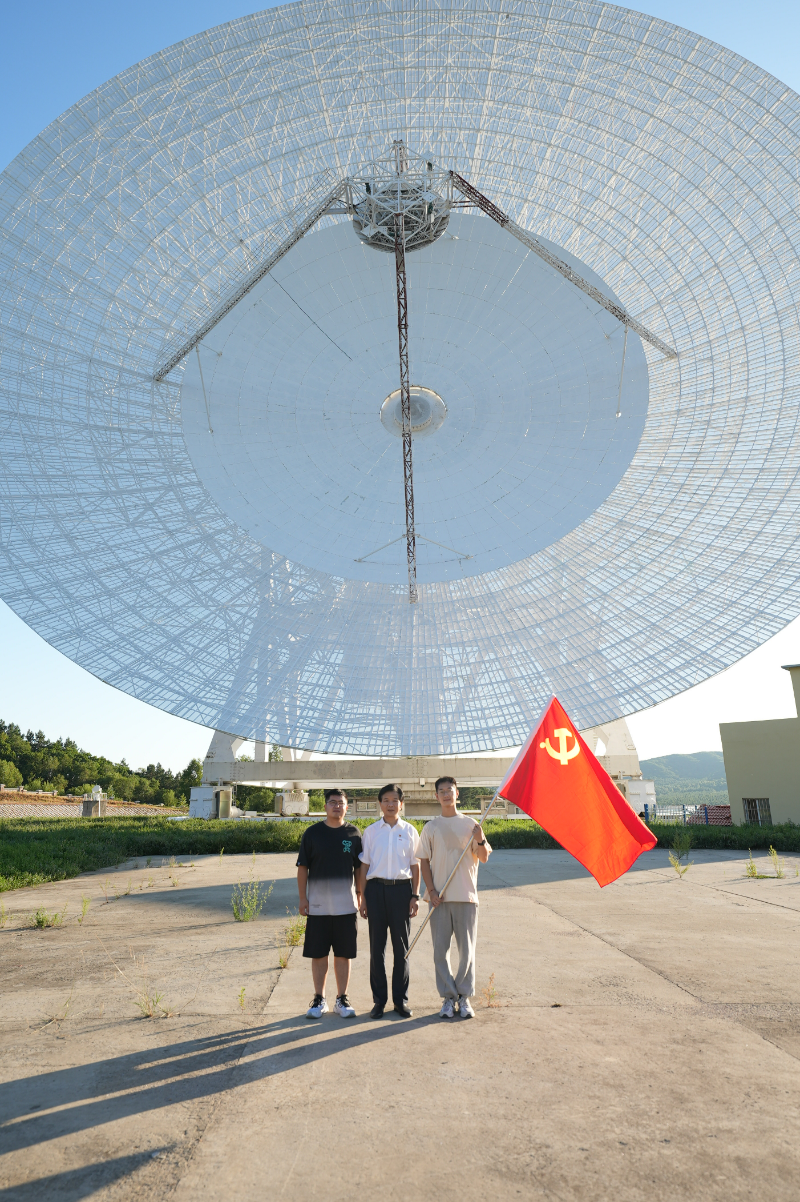

推進全國產目標

我國追求實現全國產化的目標,這要求從軟件到硬件,從基礎元件到整機和系統,全面實現國產化。20年前,在航天測控領域,我們主要依賴國外采購設備,遭遇了不少麻煩。設備一旦出現問題,處理起來非常繁瑣,維修周期也很長。然而,如今情況已大有改觀。我們從戰略和戰術兩個層面出發,憑借團隊的遠見卓識和積極努力,這一目標正逐步變為現實。以外場系統聯試為例,實現全國產化的相關元件在外場聯試中表現優異。

這一目標正逐步達成,這是辛勤付出的結果。我們國產產品正逐步替代進口,基礎越發穩固。每一次外場聯試的成功,都成為強有力的證明。這更是我們提升航天領域獨立自主能力的至關重要的步伐。

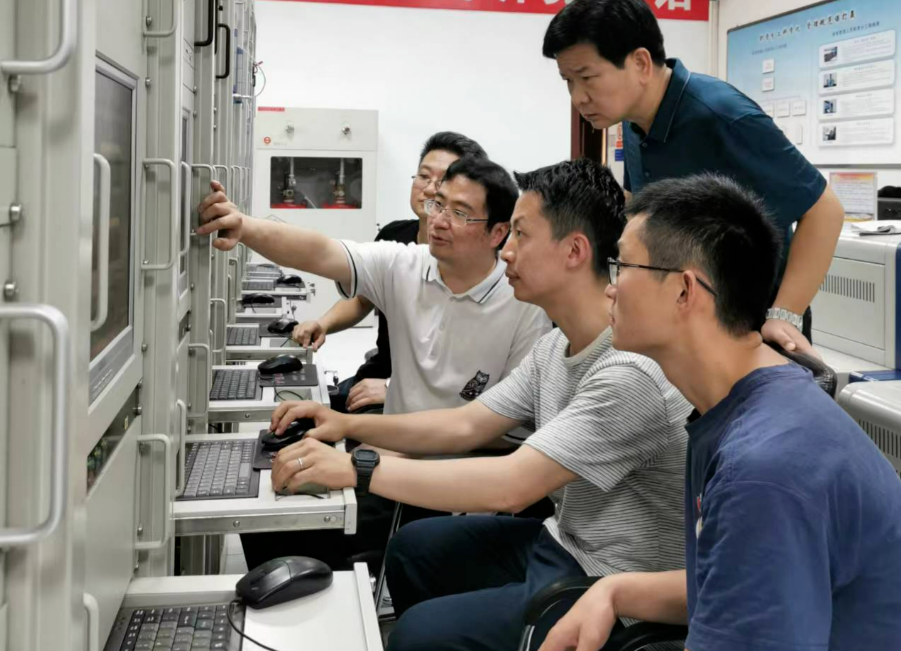

外場聯試工作成果

柴霖及其團隊投身于航天事業,努力拼搏。他們在河北淶水的外場系統聯試中,投入了大半年的時光。柴霖在航天領域已工作了三十年,這次大規模的外場聯試,是他近期工作中投入精力最多的一次。聯試期間,涉及10多種國產元器件的軟硬件設備,數據量龐大,任務艱巨。然而,最終結果令人鼓舞,測試的8大功能以及30多種工作模式均運行順暢。

這些成果預示著,在未來的航天項目中,我們將能更廣泛地使用性能卓越的國產零部件,這將有效提升我國航天領域的整體運行效率。這些經過嚴謹測試的部件,將成為我國航天事業發展的穩固基石。

中電十所多年航天貢獻

自1992年載人航天工程啟動以來,已走過30個春秋,中電十所始終在默默付出。無論是神舟飛船系列,還是天宮實驗室,乃至現在的空間站,無不彰顯著中電十所“三件套”的關鍵作用。在這30年的漫長歷程中,航天人的青春和汗水,孕育了今天的輝煌成就。中電十所不斷以創新推動科技自立自強,這與我國航天戰略高度一致。

中電十所之所以重要,在于它在眾多航天項目中扮演了核心地位。沒有中電十所的默默付出,這些項目的成功難以想象。就好比一臺精密的機器,每一個部件都至關重要。

成都造在航天產業鏈中的地位

成都制造在中國航天產業中處于領先地位,這一點并非空穴來風。無論是衛星火箭的制造與發射,還是航天測控服務,亦或是元器件的生產、航天信息的應用,成都制造的身影無處不在。尤其在載人航天領域,如測控通信、外測安全、時統、載荷等方面,成都制造發揮了重要作用。這樣的產業鏈體現了團結協作和技術共享的精神。

同時,我國載人航天項目后續將迎來新的發展階段。工程建成后,將進入長期運營階段。此外,備受矚目的超級工程——衛星互聯網項目也即將啟動。大家都期待著“成都制造”能在更多關鍵任務中發揮重要作用。

中電十所對中國航天領域貢獻頗豐,大家認為在未來的衛星互聯網項目中,成都的產品將產生怎樣的震撼效果?歡迎各位積極留言、點贊及轉發本篇文章。

作者:小藍

鏈接:http://m.huanchou.cn/content/7098.html

本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。